1)

Синфазные (радиочастотные) помехи. Сетевая проводка представляет для радиочастотных (широкополосных) сигналов огромную антенну, помеха наводится одновременно на оба провода питания и ищет путь "слиться" на землю (и обязательно находит именно наш преамп подлключенный к честно заземлённому усилку, без вариантов

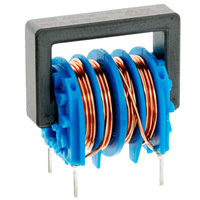

). Есть два способа сильно ослабить такую помеху: поставить на её пути катушку индуктивности (для ВЧ-токов оказывает большое сопротивление) и "слить" на землю через конденсатор (для ВЧ-токов оказывает малое сопротивление). Как разновидность последнего - экранирующая обмотка на землю в силовом трансформаторе между первичкой и вторичкой. На практике очень желательно применять оба способа одновременно: розетка - дроссели в разрывы обоих проводов - конденсаторы на землю (честную!) с каждого провода. Для этих целей промышленность выпускает специальные помехоподавляющие дроссели (EMI suppressor):

конструктивно они выполнены в виде двух катушек, намотанных хитрым образом на общем ферритовом сердечние. Отмечу, что дроссель выполняет свою функцию даже без наличия заземления. "Сливающие" РЧ-помехи конденсаторы работают только при наличии честного заземления, их ёмкость обычно принято ограничивать (в целях безопасности здоровья в случае прикосновения к незаземлённому корпусу прибора) номиналом 2,2 нф, но для помехоподавления чем больше, тем лучше (имхо, от 10 до 100нф, не меньше), но без фанатизма (встречал на одном сайте 1 мкф). Для себя я сделал отдельный сетевой фильтр для питания звуковой аппаратуры, там я поставил два конденсатора по 100нф до дросселя и два таких же после, чтоб наверняка

2)

Противофазные помехи. Огромное кол-во импульсных потребителей и коммутируемых мощных нагрузок искривляют форму напряжения/тока в Сети, т.о. между "фазой" и "нулём" у нас далеко не чистый синус, а промодулированный с частотой 50 Гц ужас. При этом стандартные схемы БП (транс - диодный мостик - конденсатор) в основном рассчитаны на девственные 50/100 Гц, кои там были разве что при царе Горохе

Способ борьбы - помехоподавляющий конденсатор (X2) между питающими проводами. Я ставлю конденсатор до дросселя (для слаботочных конструкций номинал от 100 до 220нф, для сильноточных зависит от потребляемой мощности, номинал ёмкости - сколько не страшно мкф

), конденсатор после дросселя (преды - 470нф, мощники - 2,2..4,7мкф). В случае усилков работающих в классе "А" идеально было бы подобрать ёмкость так, чтобы с индуктивностью первички транса получался резонанс на основной гармонике питающей Сети, т.е. 50 Гц, но это надо что-то считать, мерять... ну, вы меня поняли

Что приятно - для работы этих конденсаторов не требуется наличия заземления.

3)

Помехи от работы выпрямителей (переключательные). Все наши звукоусилительные конструкции питаются от постоянки, а Сеть нам даёт переменку, следовательно без выпрямления не обходится ни одна конструкция. Как работает выпрямитель вроде бы все читали в учебнике физики

Предлагаю провести небольшой эксперимент на себе! Берём силовой трансформатор или любой прибор содержащий таковой в своём БП, берёмся пальцами одной руки за выводы первички (или вилки прибора), а второй рукой подсоединяем к этим контактам на первый взгляд безобидную 9-вольтовую батарейку "Крона", затем, не убирая пальцы с контактов, отсоединяем батарейку. Результат - на лице

Вот примерно то же происходит при коммутации диодами выпрямителя электролитов фильтра ко вторичке силового трансформатора. На самом деле процессы гораздо сложнее и ещё и обусловлены неидеальностью работы диодов (заинтересовавшихся отсылаю курить тему про параметр выпрямительных диодов - Trr). Когда нет сигнала на входе усилителя, при отсутствии потребления (класс "Б" и наверное сюда же "АБ") или при постоянном среднем потреблении (класс "А") большую часть времени наш девайс питается от конденсатора(ов) фильтра, на пиках сетевого напряжения с частотой 50 Гц (ОППВ) или 100 Гц (ДППВ) к нам подключается трансик, который подзаряжает конденсатор(ы) фильтра, также для нашего усилка меняется Rвнутр источника питания, т.к. к конденсатору параллелится вторичка транса, которая к тому же подкидывает в питание порцию вышеописанных всепроникающих помех. Зарядка ёмкости - это приличный бросок тока, коммутация диодов - это добавка широкополосной помехи от переходных процессов в самих диодах. Коммутация зарядного тока фильтрующих "банок" порождает мощную ЭМ-помеху от силового трансформатора (вспоминаем батарейку "Крона", ага

), которая через другие вторичные обмотки этого же транса и через эфир попадает в звуковой тракт. Весь этот ужас с частотой коммутации диодов выпрямителя обрушивается на наши нежные и чувствительные усилительные каскады

Данная тема обширна, поэтому не буду вдаваться в подробности, а перейду сразу к делу. Идеальные диоды для выпрямителя - диоды Шоттки. К сожалению, в силу физики их устройста они не могут быть высоковольтными (обычно максимум 60..100в), поэтому в анодку ламповых конструкций они не годятся, здесь следует применять так называемые HEXFRED-диоды (например, серия HFA..), в крайнем случае ультра-фаст диоды (например, серия UF400x). В низковольтные цепи - только Шоттки. Для избавления от широкополосной помехи коммутации выпрямительные диоды обязательно должны шунтироваться конденсаторами: десятки Нф для слаботочных (преампы, анодка) и сотни Нф для сильнотоковых цепей (каменные УМ, цепи накала радиоламп, релейной коммутации). Шунтировать следует не напрямую, а через демпфирующий резистор, чтобы ослабить добротность паразитного LC-контура: паразитная индуктивность диода и шунтирующей ёмкости - собственно шунтирующая ёмкость.

На закуску привожу схему БП, которую я использую в своих напольных ламповых конструкциях -

http://denn.ru/psu/spsu.gifП.С. Эта тема скорее для "продолжающих", поэтому "начинающих" прошу прежде чем приставать с вопросами, сходить в Гугль

П.П.С. Педантам-умникам: не надо мне советовать почитать "учебники физики", я там был, там мне уже скучно, к тому же на практике всё-равно всё по-другому (шире и глубже

), как выясняется...

Страниц: [1]

Страниц: [1]  Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 5348 раз)

Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 5348 раз)